宮内庁宮内公文書館・堺市博物館・関西大学共催 企画展「仁徳天皇陵と近代の堺」の開催について(終了しました。)

| 説明 | 画像 | |

|---|---|---|

(2)シンポジウム (3)現地見学会 (4)展示解説 関連イベント(1)~(3)の事前申込方法については、堺市博物館のホームページをご覧ください。(別ウインドウで外部サイトが開きます) |

|

|

|

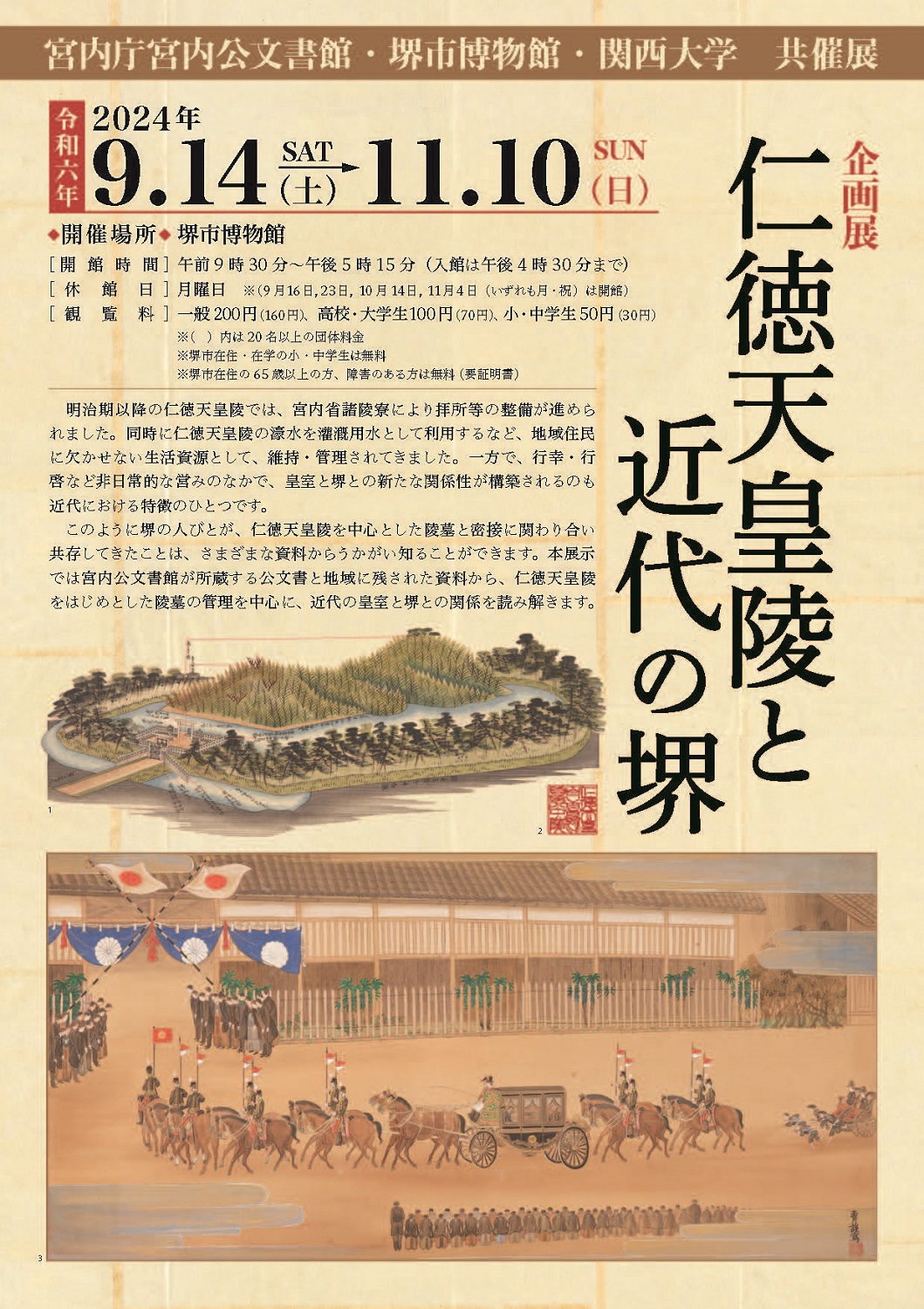

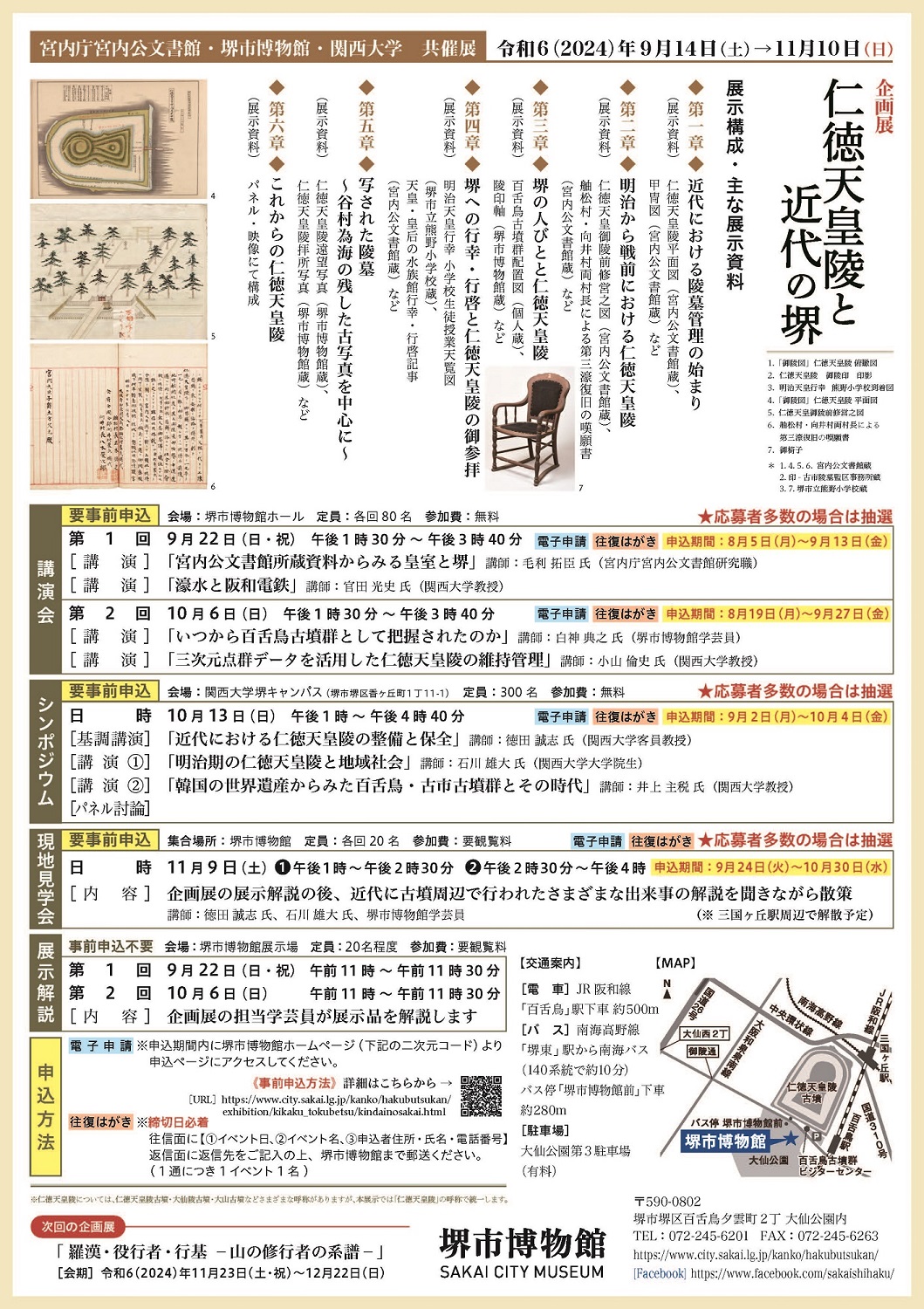

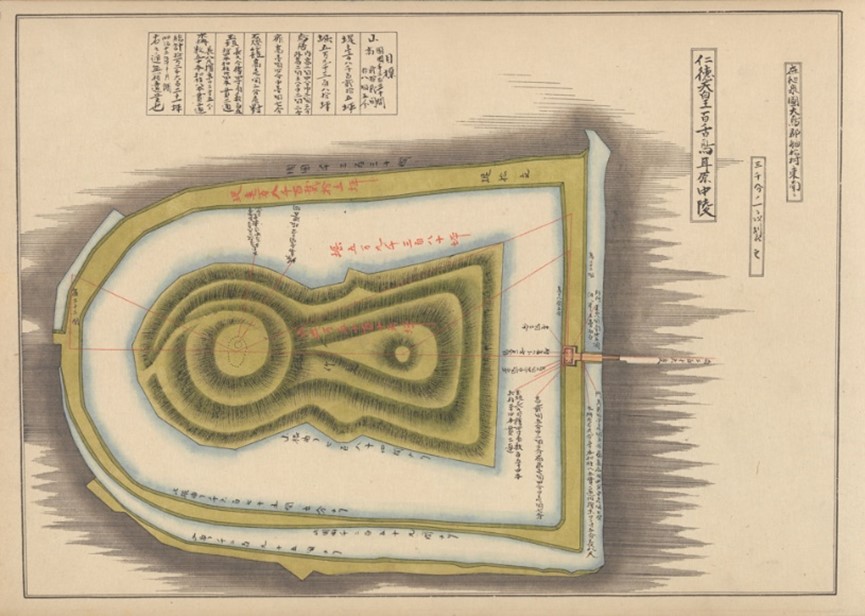

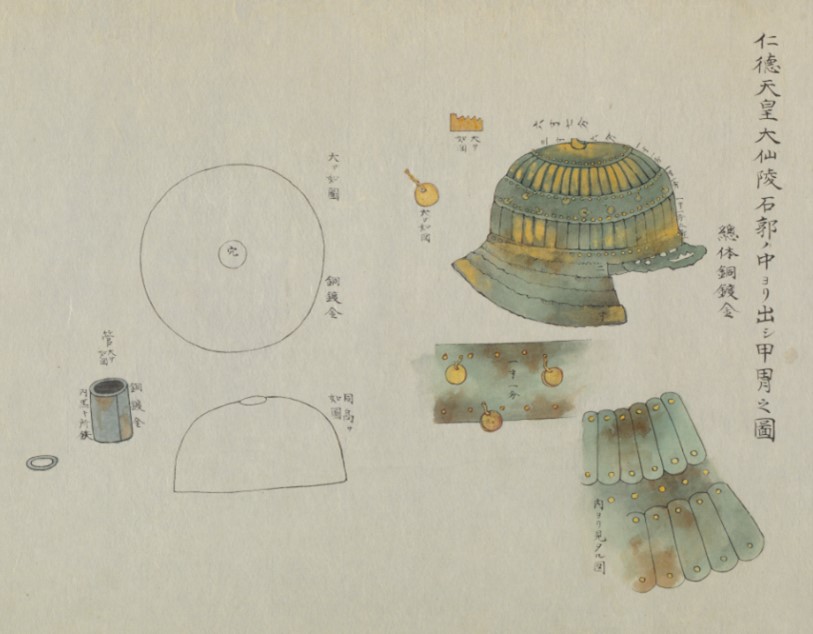

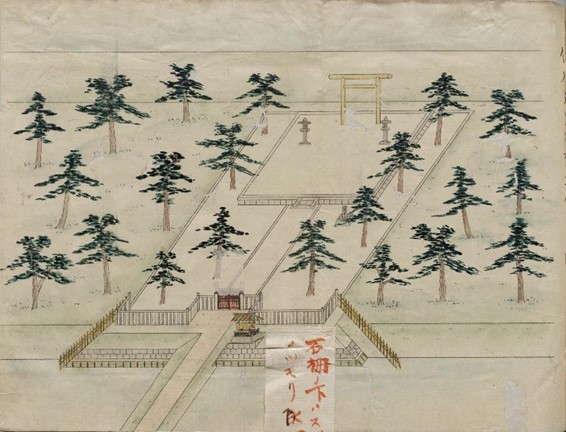

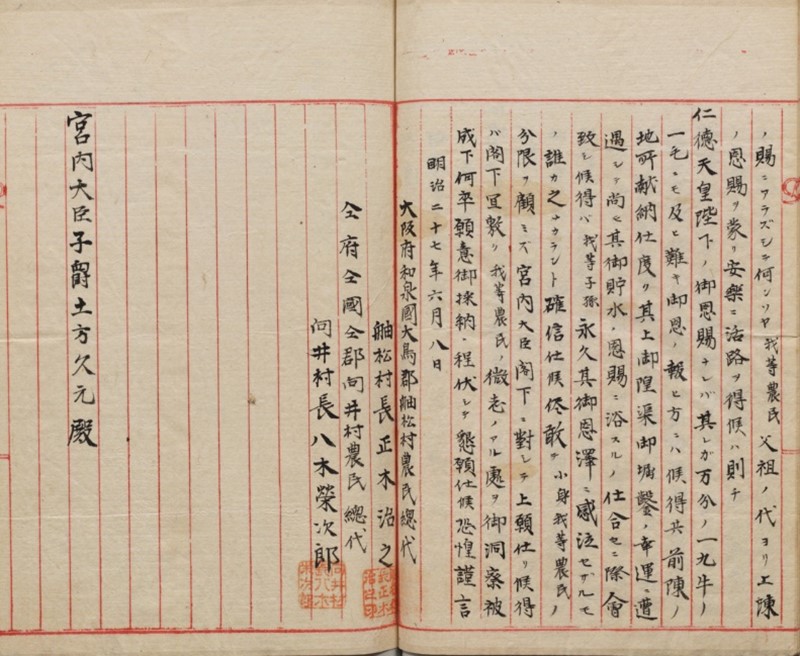

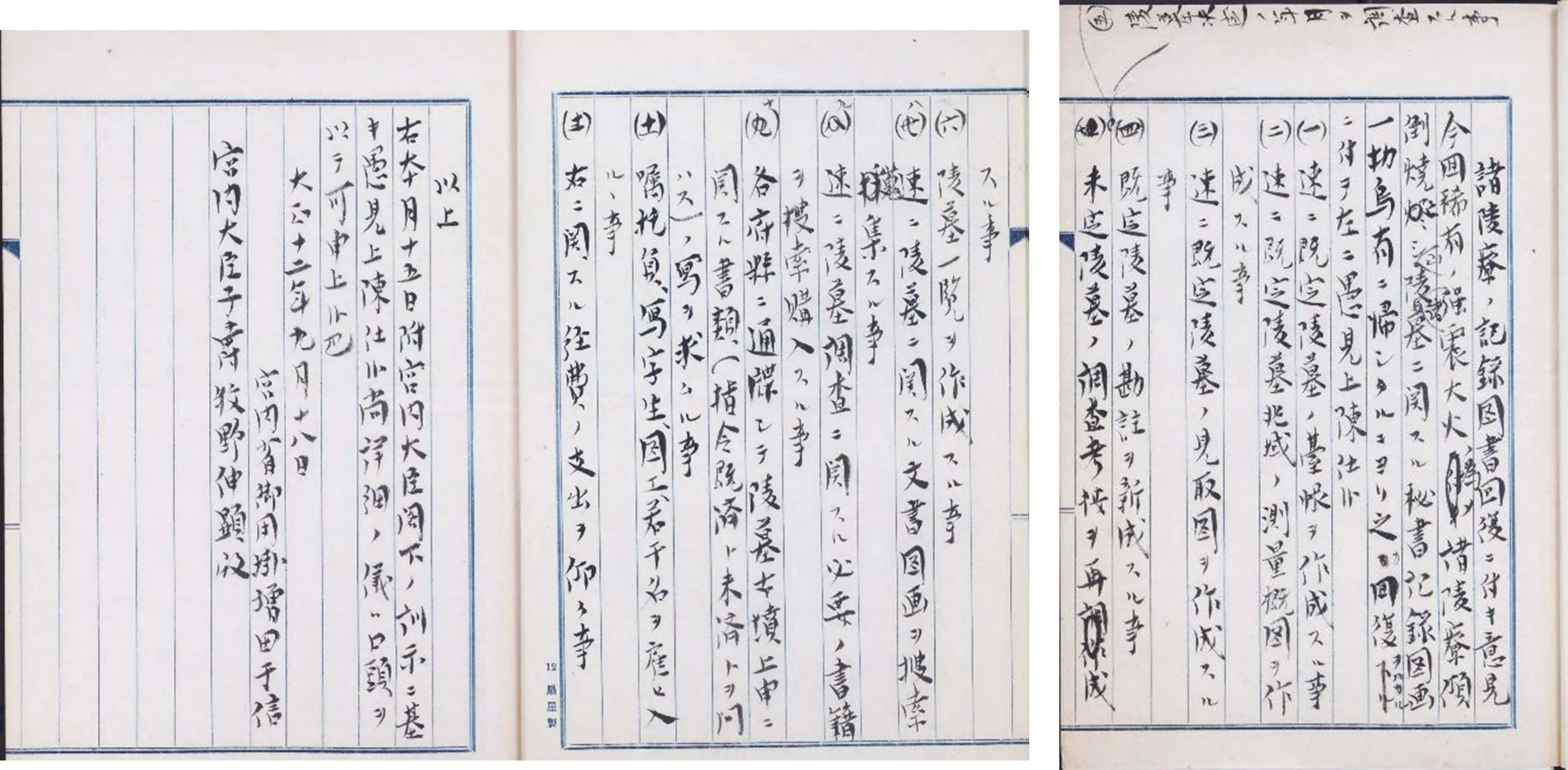

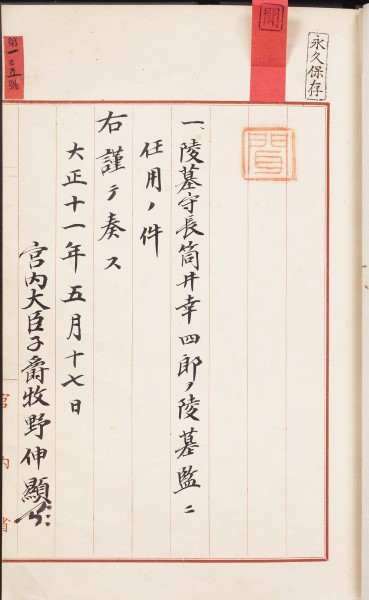

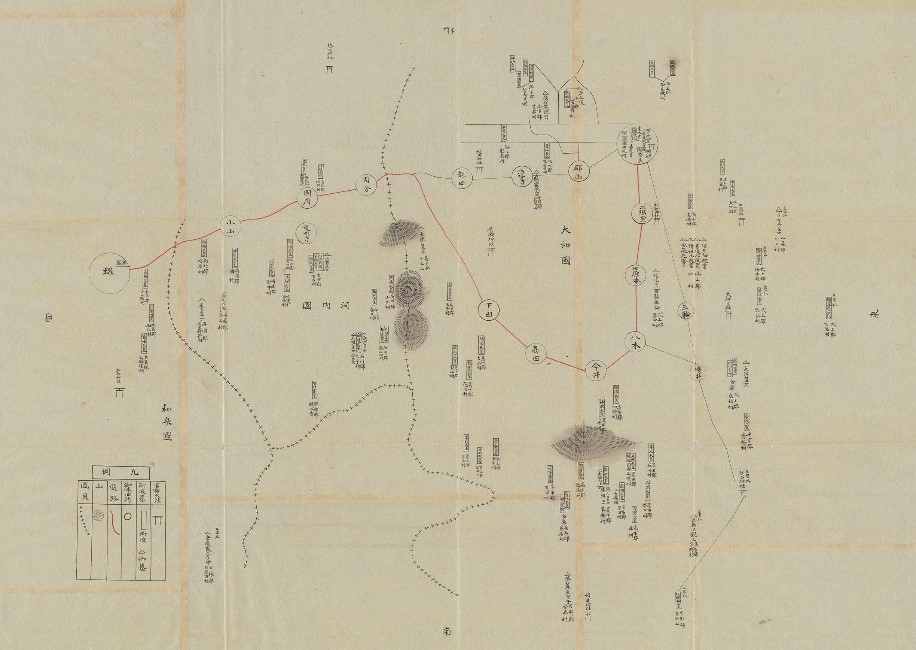

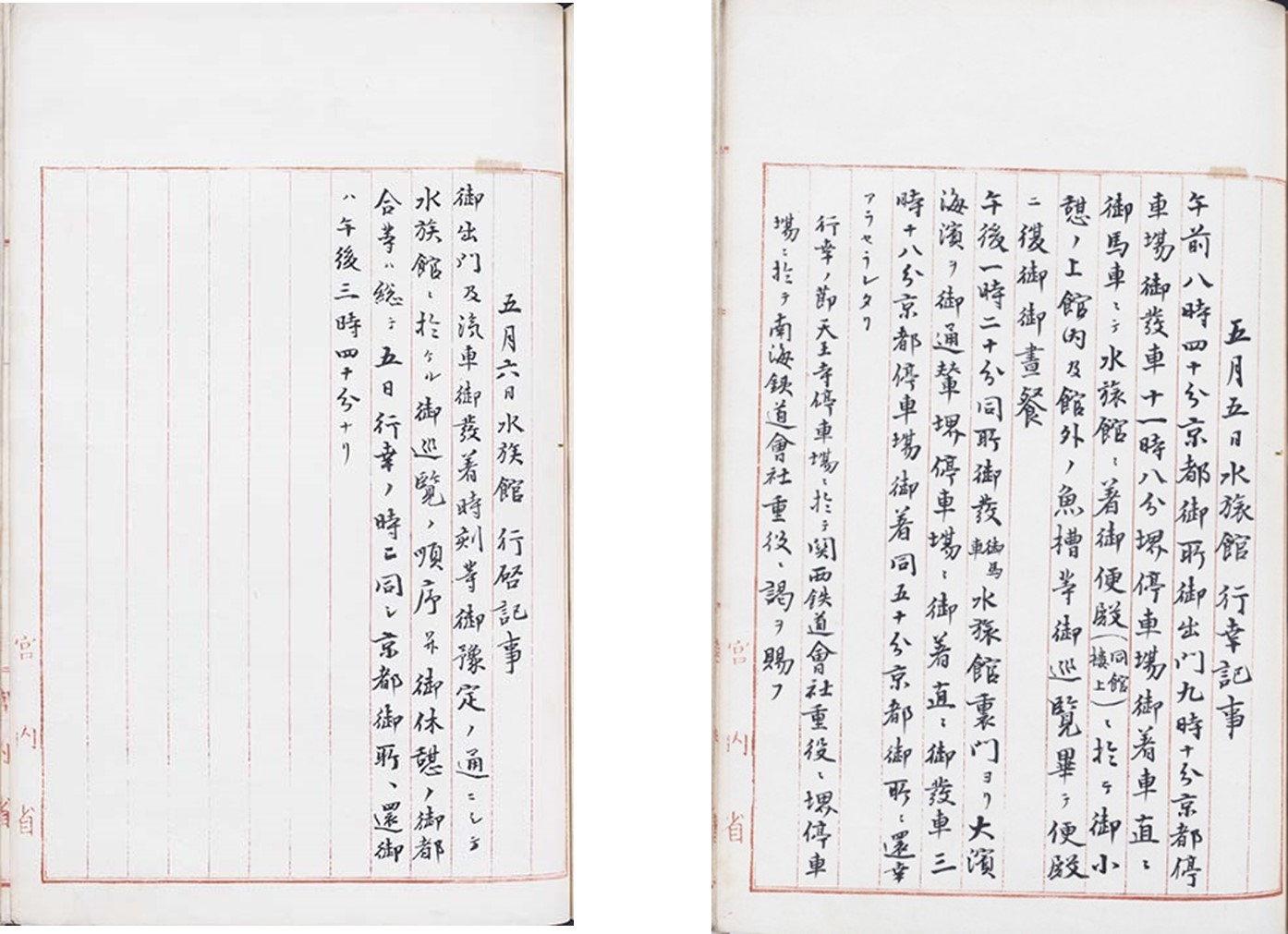

9 主な展示資料 (1)仁徳天皇陵平面図(「陵墓資料(図帖類)御陵図」のうち)  明治12年(1879)に陵墓が所在する府県から、宮内省へ提出された各陵墓の実測図。宮内省が所蔵していた原本が関東大震災で焼失したために、大正14年(1925)に改めて大阪府、奈良県が所蔵していた控えの図を謄写して作成したものである。本資料には「三千分ノ一ヲ以製之」の記載があり、焼失前の原図はもっと大きかった可能性が高い。(宮内公文書館蔵)  明治5年(1872)9月、仁徳天皇陵の前方部中段において石室が開口した。この件についての記録は写本という形でいくつかの機関に所蔵されているが、個人が所蔵していた絵図を模写したものである。本資料は出土した副葬品のうち甲冑を描いた図である。冑は「総(惣)体銅鍍金(めっき)」の小札鋲留眉庇付冑(こざねびょうどめまびさしつきかぶと)であり、全体図と各部の詳細図を描いている。(宮内公文書館蔵)  仁徳天皇陵拝所を整備するため、京都在勤諸陵寮において作成された修営の完成予想図。拝所を俯瞰した形で描かれた図からは、神門などが取り払われ、鳥居や灯籠が一段高い場所に位置するように段差が設けられていることが分かる。そのほかに、門柱や柵などが石製に置き換わっている。(宮内公文書館蔵)  明治27年(1894)6月8日、舳松村(へのまつ)・向井村(ともに現・堺市堺区)の両村長(正木治之、八木栄次郎)から、宮内大臣に宛てられた仁徳天皇陵第三濠復旧を望む嘆願書。まず復旧の目的について、仁徳天皇陵の警衛を堅固に保つためと述べられている。しかしその真意は、濠が増えることによる貯水量の増加を期待するものであり、その水を農業用に利用することを願っていると考えられる。(宮内公文書館蔵)  大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災は宮内省にも甚大な被害をもたらした。諸陵寮では、焼失した陵墓資料の復旧(復元)が宮内省御用掛の増田于信(ゆきのぶ)を中心に試みられた。この意見書は増田が宮内大臣の牧野伸顕宛てに作成したもの。9月21日に増田から宮内次官の関屋貞三郎に提出され、翌日、実施が決定された。(宮内公文書館蔵)  大正11年(1922)5月17日、陵墓守長筒井幸四郎が陵墓監に任用された際の公文書。筒井は中百舌鳥村(現・堺市)の名士で、仁徳天皇陵をはじめ百舌鳥の陵墓全般を含めて担当した。摂政である裕仁親王(後の昭和天皇)に奏聞したことを示す「聞」の朱印が捺印されている。(宮内公文書館蔵)  明治10年(1877)の京都・大和国行幸に伴い、式部寮によって京都・奈良・大阪に所在する陵墓の位置を示した図。この行幸は、神武天皇陵(現・奈良県橿原市)の御参拝並びに孝明天皇十年祭を目的としたもので、各地の陵墓には使者である奉幣使(ほうへいし)も差遣(さけん)された。仁徳天皇陵には、2月16日に奉幣使多田好問(式部寮七等出仕)が御代拝のため参向した。(宮内公文書館蔵)  明治10年(1877)2月13日、明治天皇は熊野(ゆや)小学校へ行幸になった。本資料は後年、熊野小学校での授業天覧の様子を描いた額装絵画。作者は堺在住の芝村玉月(しばむらぎょくげつ)。芝村は昭和3年(1928)の「明治天皇御臨幸五十年記念」の事業として、絵画制作が依頼された。(堺市立熊野小学校蔵)  明治36年(1903)に、天皇・皇后(昭憲皇太后)が行幸・行啓になった際の事務日誌。大阪天王寺で開催されていた第五回内国勧業博覧会の第二会場となっていた堺には、「附属水族館」(現・大浜公園内)が設置されていた。天皇・皇后は5月5日と同6日にそれぞれ水族館へと行幸・行啓になった。(宮内公文書館蔵)  昭和6年(1931)8月撮影。仁徳天皇陵を東側から撮影した写真で3カットに分割されたものを合成している。写真右側が後円部で右端には北側に所在する反正天皇陵がわずかに写りこむ。写真には鏡塚古墳、坊主山古墳、収塚古墳、長塚古墳など周辺の中小古墳が見られる。(堺市博物館蔵) |

||