『北山抄 』の写本の紙背に押された猿顔様の印について

平成25年4月11日,書陵部図書課は,同課図書寮文庫が最近調査・修補を完了した平安時代の古典籍に,紙の裏側に猿の顔のように見える印が押されている複数の例が見られることを発表しました。

;印が押されているのは,平安時代の貴族で,学識や詩・歌・管絃の才能の高さで知られる藤原

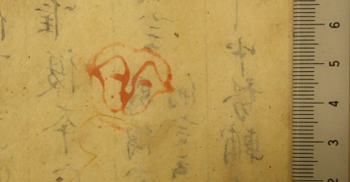

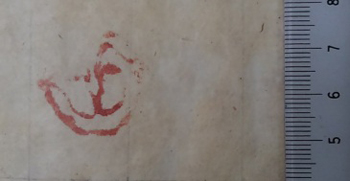

『北山抄』は,もともと全10巻の書物ですが,一種類目の写本(巻6と巻9が欠けており,巻4と巻7が重複して2点あり,目録1巻が加わって,全部で11巻のセットです。)には,巻4の紙の裏側(「

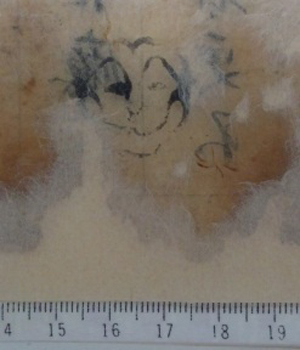

もう一種類の写本は,わずかに巻7の冒頭部分の一枚の紙の一部だけが残存したもので,紙背に1個,猿顔様の墨色の印が押されています。

朱色の印・墨色の印共に,たて約2.5センチ,よこ2センチ弱の大きさで,朱色の印は,55個とも同じ形,墨色の印は,額の線やあごの線などに,朱色の印とは微妙な違いが見られます。

写真①(巻4紙背) |

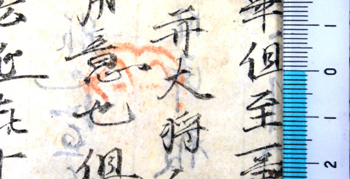

写真②(巻4紙背(裏書がある)) |

写真③(巻7紙背) |

写真④(巻7断簡紙背) |

図書寮文庫は,

(1)九条家時代からワンセットとして扱われてきたと考えられる11巻セットの写本の筆写年代が,巻毎に,平安時代,鎌倉時代及び江戸時代と異なっている中で,平安時代に筆写された巻4と巻7のみに印が見られること

(2)11巻セットの巻4及び巻7とも,貼り継いだ紙1枚毎に,印が1個だけ押されており(印が押されていない紙が3枚だけあります。),巻物の状態になってから

(3)表面の筆写と同時に書かれたと考えられる裏書き箇所の文字が,印の上に書かれていること(写真②)

から,これらの印は,少なくとも,平安時代後期,表面に筆写が行われた時点より前に押されていたものと判断しています。

当庁では,今後,このユニークな印について,いろいろな分野の方々にも考察いただくことにより,印がどのような人によって,何の目的で押されたものかが解明できれば,興味深いと考えております。

ご紹介した『北山抄』の二種類の写本について,より詳しい画像をご覧になりたい場合は,「図書寮文庫所蔵資料の利用について」をご覧ください。