「正倉院宝物を受け継ぐ―明治天皇に始まる宝物模造の歴史」ご覧(明治神宮ミュージアム(渋谷区))

令和6年2月2日

宮内庁総務課広報室

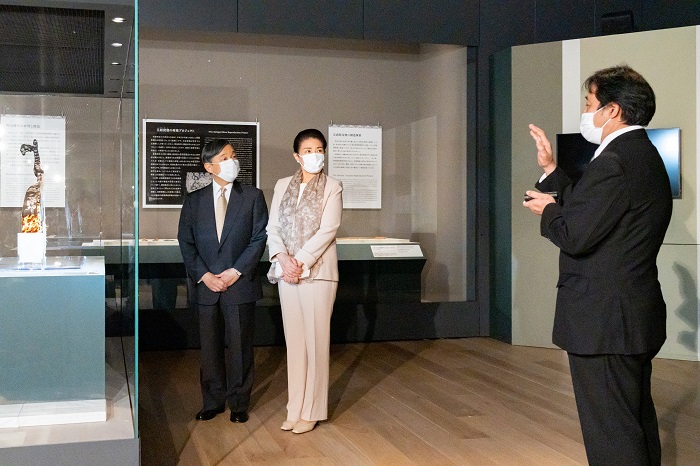

1月23日(火)、天皇皇后両陛下は、明治神宮ミュージアム「正倉院宝物を受け継ぐ―明治天皇に始まる宝物模造の歴史」をご覧になりました。

模造 螺鈿紫檀五絃琵琶をご覧になった際には、全面の装飾に使用された夜光貝、絃に用いられた※小石丸の絹糸などの素材についても関心深くご覧になりました。

両陛下は展示をご覧になり、宝物を守り伝えることや再現するための技術の伝承の大切さを改めてご認識になったご様子でした。

関係者とのご懇談では、この度の展示の実施や日頃の宝物の保存や管理の労をおねぎらいになられました。

※小石丸:皇后陛下はご養蚕で、日本在来種「小石丸」を始めとした蚕を育てられています。

|

| 宮内庁正倉院事務所長から螺鈿紫檀五絃琵琶について説明をお受けになる天皇皇后両陛下 |

|

| 螺鈿紫檀五絃琵琶をご覧になる天皇皇后両陛下 |

【正倉院宝物と再現模造の歴史について】

〇正倉院について

正倉院は8世紀に建てられた東大寺の倉庫(正倉)が建つ一廓のことです。正倉は北・中・南の三倉に仕切られ、北倉と南倉は断面三角形の木材を組み上げて壁とした校倉造りが特徴です。聖武天皇ゆかりの品々を始めとして、東西アジアの文化交流を色濃く反映した品々が保存されています。

〇正倉院宝物について

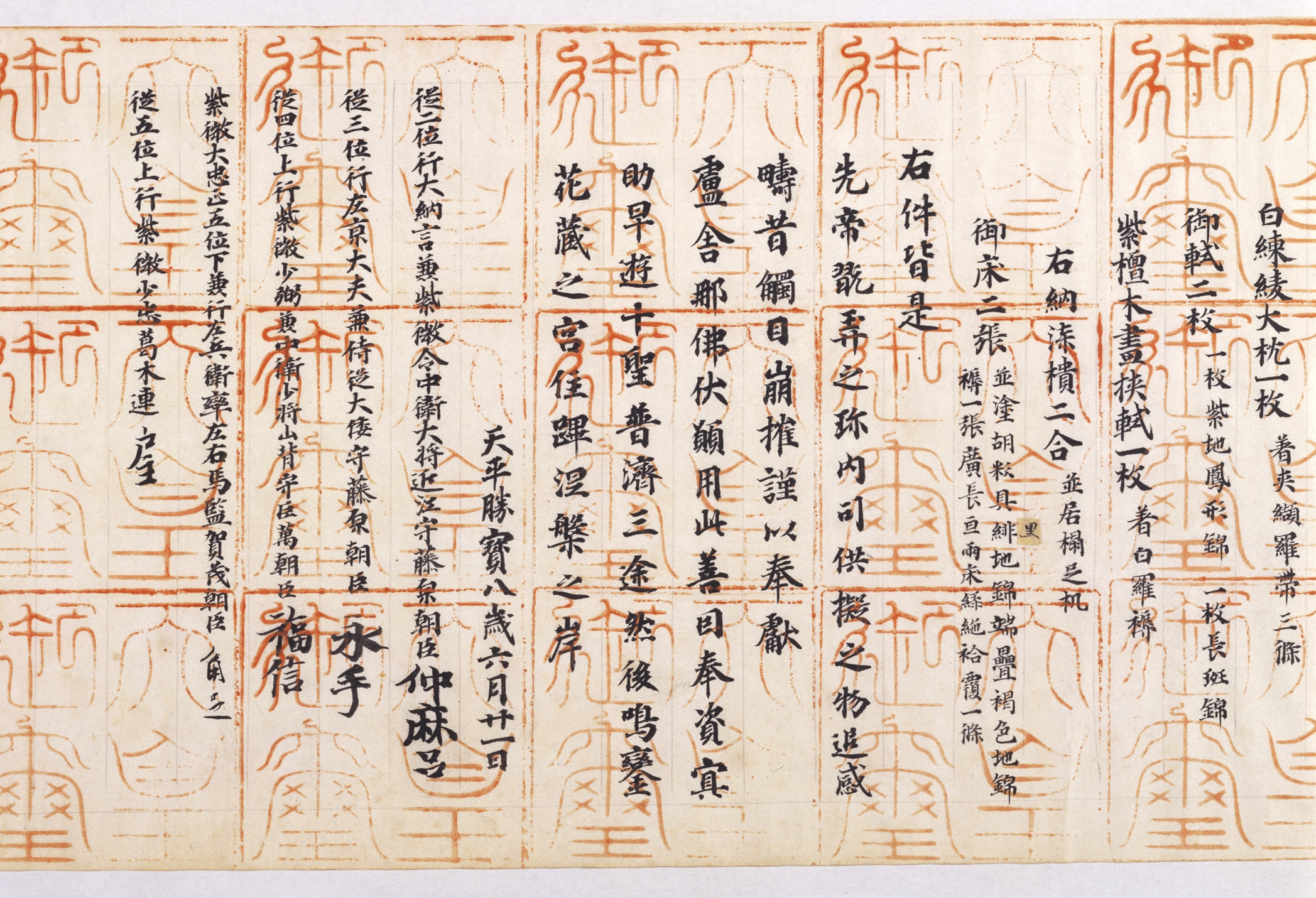

奈良時代、聖武天皇崩御後、光明皇后は聖武天皇の御遺愛品を東大寺の盧舎那仏(大仏)に捧げました。その目録「国家珍宝帳」には聖武天皇が大切にしていた調度品、楽器、遊戯具、服飾品等が記されています。この目録記載の品々のほか、大仏開眼会などの法要で用いられた仏具等が正倉に納められ、1300年近くもの間、伝えられてきました。これが正倉院宝物です。 正倉は天皇の許可がいる勅封によって管理され、正倉院宝物は良好な保存状態で現代まで伝わりました。

〇再現模造の歴史について

明治10年の明治天皇の奈良行幸を機に、宝物の整理と、破損している宝物の修復が命じられ、これが現代まで続く正倉院宝物の修理事業や模造製作の第一歩となりました。 昭和47年(1972)から始まった正倉院事務所の「再現模造事業」では、X線などの分析装置や光学機器を駆使することで、宝物と同じ材料・構造・技法によって宝物製作当初の姿を再現すべく取り組んでいます。再現模造事業は、形状の再現にとどまらず、古代技術の解明と伝統工芸の継承という側面ももっているのです。

|

| 国家珍宝帳 |

| 600件あまりの宝物名が記され、長さは15メートル近くに及びます |

|

| 螺鈿紫檀五絃琵琶 |

| 原宝物(左)と、専門家が結集し8年かけて再現模造された展示品(右) |

| ※模造展示品は、1月24日までの前期期間に展示していました |

こちらから再現模造された螺鈿紫檀五絃琵琶の音色をお聞きいただけます |

| ※宮内庁正倉院事務所のページに移動します |

| 下段の螺鈿紫檀五絃琵琶「模造の五絃琵琶を実際に演奏した音色です」を再生してください |

|

| 酔胡王面 |

| 原宝物(左)と、再現模造された展示品(右) |

| ※酔胡王面:酔胡王とは、酔った西域の王のことで、仮面舞踏劇に用いられた仮面です。原宝物では失われていたひげや色鮮やかな冠帽の彩色が再現されています |