御即位を祝う献上品

絵画 朝陽爛漫湖上富士(ちょうようらんまんこじょうふじ)

献上団体名:衆議院

吉祥赤富士を創る地中の鉄分や石灰岩のカルシウムはやがて野山を下り海に出て,野菜やプランクトンの体内に宿り,魚が食べ,人間の身体に環って来ます。自然が美しくなければならないのは,それが私達そのものであるからでしょう。

風景画と人物画は別々のものと考えられがちですが,我が国の美しい自然を写す事はこの国に古里を持った喜びを表現することだと思い,本作品を描かせていただきました。

白磁 白瓷面取壺(はくじめんとりつぼ)

献上団体名:参議院

磁土でろくろ成形し,土の硬さを見計らいながら指で外側から内へ押さえていき,完全に乾燥してから,鉋(かんな)で削り面を作りだします。素焼きして壺全体に透明釉(ゆう)を施し,1300度で還元焰焼成(かんげんえんしょうせい)しました。光と影が織りなす陰影の美しさを感じるように,しっとりとした肌合いの釉を施しています。見る人の心に伝わる白磁を心がけて制作しました。

工芸品 「シュプリンゲン」

献上団体名:内閣関係者の会

大きく波立つ大海原を楽しげに勢いよく泳ぎ続けるイルカ達です。令和の新たな時代の出発に際し,平和や希望を与えてくれる造形にしたいと望み,金属造型で制作したものであります。題名のシュプリンゲン(ドイツ語で「翔」)は,まさしくそれらの意味を込めたものです。

銀打出皿 「海景」(ぎんうちだしさら かいけい)

献上団体名:最高裁判所関係者の会

本作品は,楕円形に切った銀の板を金槌と当金(あてがね)を用いた鍛金(たんきん)の手法によって皿の形に作り,さらに波文様を打ち出した表面に,金と鉛の箔を布目象嵌(ぬのめぞうがん)の手法で打ち込み,波に映った日の光と海鳥が大海原に群舞する情景を表現したものです。

二風谷アットゥシのタペストリー(にぶたにあっとぅしのたぺすとりー)

献上団体名:北海道・北海道市長会・北海道町村会

二風谷アットゥシは,北海道沙流川(さるがわ)流域に古くから伝わるオヒョウ等の樹皮の内皮から作った糸を用い機織りされた反物です。水に強く,通気性に優れ,天然繊維としては類稀な強靱さと独特の風合いがあります。着物,半纏,帯,小物類等に使用されています。

津軽塗飾り皿(つがるぬりかざりざら)

献上団体名:青森県・青森県市長会・青森県町村会

江戸時代元禄年間に始まった津軽塗には,唐塗(からぬり),七々子塗(ななこぬり),紋紗塗(もんしゃぬり),錦塗(にしきぬり)の4技法があり,昭和50年に国の伝統的工芸品に指定されています。本作品は,津軽塗の中でも高度な技術を要し,最も絢爛豪華とされる錦塗による飾り皿です。

南部鉄器 鉄瓶 (南部砂鉄 石割桜南部形鐵瓶)(なんぶさてつ いしわりざくらなんぶがたてつびん)

献上団体名:岩手県・岩手県市長会・岩手県町村会

南部鉄器は,17世紀,南部藩主が茶の湯釜を造らせたのが始まりと言われ,昭和50年に国の伝統的工芸品に指定されています。本作品は,国の天然記念物に指定されている「石割桜」をモチーフとしており,石を割って成長する桜の力強さや華やかさを表現するため,花びらの模様を折り重なるようにちりばめました。

堤焼 海鼠釉茶碗(つつみやき なまこゆうちゃわん)

献上団体名:宮城県

堤焼は,江戸時代元禄年間ごろに開窯したと伝えられている本県指定の伝統的工芸品です。城下町仙台の北街道にある堤町に窯場があったことが名前の由来になっており,粗く優れた地元の土を活かした素朴さと,黒と白の釉薬(ゆうやく)を豪快に流し掛けた「海鼠釉」が特徴です。

銀線香器 「清閑」(ぎんせんこうき せいかん)

献上団体名:秋田県・秋田県市長会・秋田県町村会

秋田銀線細工は,極細の純銀線をより合わせ,叩いて平たくした銀線を,巻いたり編んだりして様々な形や模様に細工したものを,立体的に造形する金属工芸で,本県の伝統的工芸品です。本作品は,銀線の繊細さを生かした,生命力のあふれた草花やつがいの蝶を形にしたものです。

織画 「月山と紅花」(しょくが がっさんとべにばな)

献上団体名:山形県

本県の地場産業である手織絨毯(じゅうたん)の技術により,何十色もの毛糸を一本一本丁寧に織り上げ,細かな色調を表現しました。画題とした出羽三山の主峰「月山」,日本遺産や日本農業遺産に認定されている県の花「紅花」は,いずれも本県を象徴するシンボルとして親しまれています。

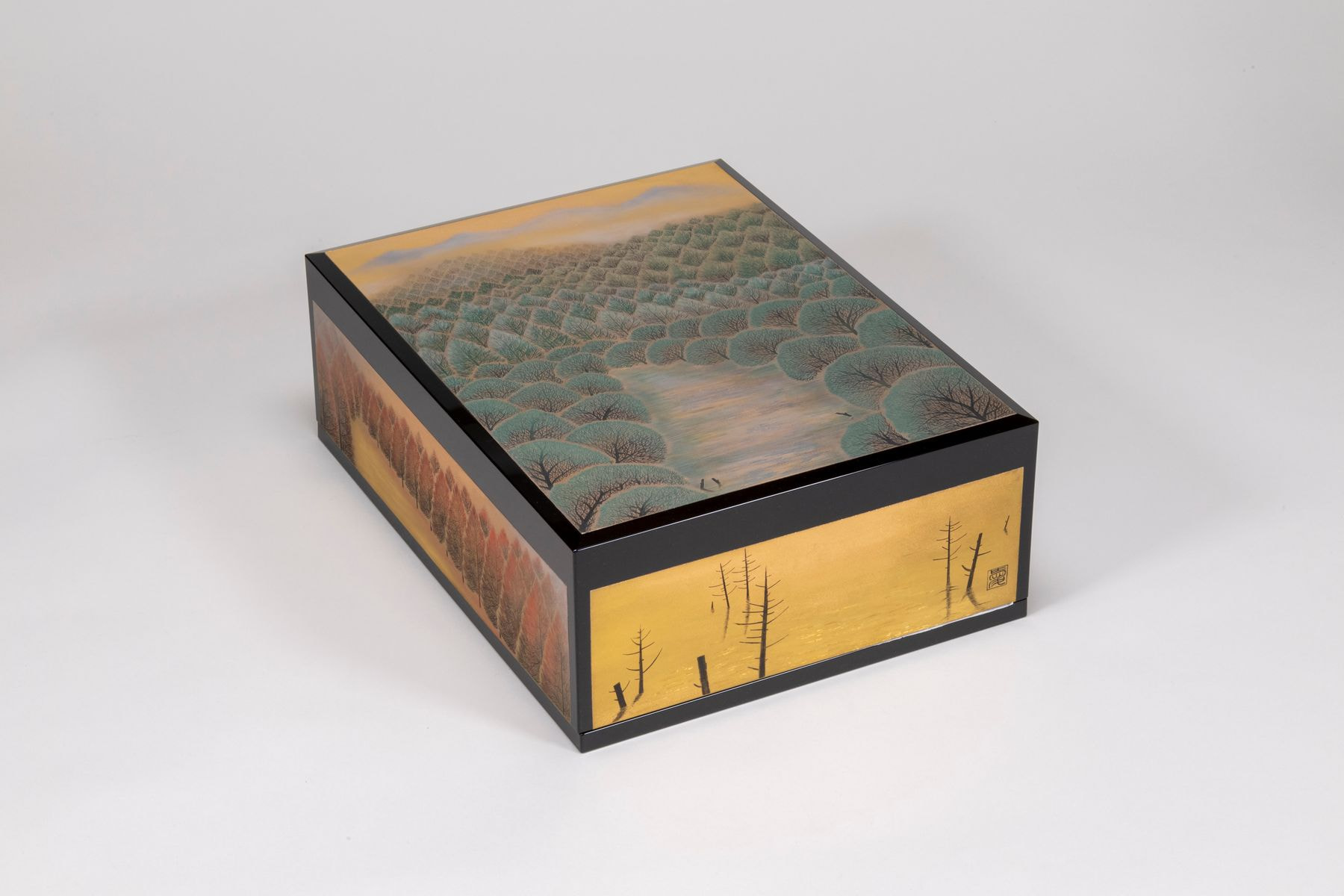

会津漆器 孔雀文飾箱(あいづしっき くじゃくもんかざりばこ)

献上団体名:福島県・福島県市長会・福島県町村会

本作品は,惣輪師(そうわし)の巧みな鉋捌(かんなさば)きによって円弧と角の組合せという複雑な形状を滑らかにまとめた木地の上に塗師(ぬし)が漆器の下地に使う漆錆(うるしさび)を細く正確に盛り上げて孔雀文様を形作る手法で制作されており,現代会津漆器における最高の技術が駆使された名品です。

笠間焼 (壺)(かさまやき つぼ)

献上団体名:茨城県・笠間市

「練上(ねりあげ)」という技法は,焼成で白くなる陶土に高温でも発色する顔料を混ぜ込み色々な「色粘土」を作り,それを切り重ねしたりさらに組み合わせたりする事により文様を作りあげます。椋灰釉練上大壺(むくばいゆうねりあげおおつぼ)は,葉のような形をモチーフとして生命感を表現しています。

竹工芸品 柾割拭漆花ノ友 花籃(ちくこうげいひん まさわりふきうるしはなのとも はなかご)

献上団体名:栃木県

本県は良質な竹が生育するため竹工芸が盛んです。製品は実用品として愛用されてきましたが,近年ではその芸術性が国内外で高い評価を受けています。本作品は,那須地域の竹を使用し,竹を中心に向かって縦に割る柾割,手ぬぐい等により漆を摺り込む拭漆という技法により制作されたものです。

正絹桐生織 (絵画織)(しょうけんきりゅうおり かいがおり) 額 「富岡製糸場錦絵」(がく とみおかせいしじょうにしきえ)

献上団体名:群馬県

富岡製糸場は,明治5年に設立され,製糸技術開発の最先端として国内養蚕・製糸業を世界一の水準に牽引しました。本作品は,当時の様子を描いた錦絵を図柄とし,厳選された富岡シルクを100%使用して織り上げています。1300年余の伝統を持つ桐生織の技に最先端技術を取り入れた絵画織の技法を用いて精緻に再現し,本県産杉材で額装しました。

江戸木目込人形 (岩槻)(えどきめこみにんぎょう いわつき) 「賢一 寿々喜雛」(けんいち すずきびな)

献上団体名:埼玉県

経済産業大臣指定の江戸木目込人形の技法で製作した,人形のまち岩槻の『寿々喜雛』です。桐粉(きりこ)をしょうぶ糊で固めたものを胴体とし,それに筋彫りをし,溝に布地をきめこんで作られた立雛です。絹織物を用い,丁寧に箔押しと彩色を施した逸品です。

萬祝式大漁旗(まいわいしきたいりょうばた)

献上団体名:千葉県

萬祝式大漁旗は,江戸時代に房総半島で発祥したと言われる漁師の晴れ着「萬祝」の染色技法を用いたもので,本県の伝統的工芸品です。本作品は,縁起の良い図柄に,「令和」にちなんだ梅の花や,九十九里浜,東京湾アクアライン,落花生やイセエビなど,本県を象徴する図柄をあしらいました。

江戸切子 「鳳凰文 大皿」(えどきりこ ほうおうもん おおざら)

献上団体名:東京都

本作品は,鳳凰が澄んだ大空を舞う姿「彩鳳舞丹霄(さいほうたんしょうにまう)」を題材とする国及び都指定伝統工芸品「江戸切子」の大皿です。肉厚の色被せクリスタルガラスの素材は制作の困難さを含め貴重で,その大皿に様々な工具を用い,鳳凰の姿を繊細かつ大胆に表現したものです。

鎌倉彫 楕円盆(かまくらぼり だえんぼん)

献上団体名:神奈川県

鎌倉彫は,鎌倉時代からの長い伝統と高い格調を有する,本県はもとより我が国の代表的な伝統的工芸品です。本楕円盆は,県の花「山ゆり」の文様を,薄肉彫(うすにくぼり)と現代鎌倉彫の代表的な漆塗り技法である朱色の乾口塗加工(ひくちぬりかこう)で仕上げ,彫刻を活かした濃淡,陰影のある作品となっています。

甲州雨畑硯 (特上硯石)(こうしゅうあめはたすずり とくじょうすずりいし)

献上団体名:山梨県

雨畑硯の硯石は,身延七面山の奥硯島で産し,硯工の手で彫り上げられたその硯は,下墨・発墨に特に優れ,硯面に「ねずみの足跡」のような細かい模様があるものが良質なものとされています。良質な硯石ほど堅く加工が困難になりますが,本作品は,全体に「竹」の細工が施されており,希少な硯となっています。

伏漆彩沈金技法文箱 「希訪」(ふししっさいちんきんぎほうふばこ きほう)

献上団体名:長野県・長野県市長会・長野県町村会

本県を代表する伝統的工芸品の木曽漆器の文箱です。県産の檜に県産の漆を何度も丁寧に塗り重ねて線状に文様を彫って金粉をすり込む「沈金(ちんきん)」に絵画の要素を取り入れ,繊細な線とぼかしを生かした彩色で,信州の風景と未来への希望を表現しています。

駿河蒔絵掛額 「雲上の旭光」(するがまきえかけがく うんじょうのきょっこう)

献上団体名:静岡県

駿河蒔絵は,その始まりが文政11年(1828年)頃といわれる本県の郷土工芸品で,漆器に漆などを塗り金銀の粉を蒔き,絵や模様などを描いたものをいいます。本作品は,高蒔絵(たかまきえ),平蒔絵(ひらまきえ)の技法により,朝日が富士の山肌を赤く照らしている様子を描いています。

堆朱 硯箱(ついしゅ すずりばこ)

献上団体名:新潟県

伝統的工芸品に指定されている本県の村上木彫堆朱の硯箱で,蓋に天皇陛下と皇后陛下のお印である「梓」と「ハマナス」を描き,周りに菊唐草を施しています。朱漆で塗り上げており,使い込むほどに色艶が増し,味わいが深くなります。

鋳ぐるみ花器 「火と水と」(いぐるみかき ひとみずと)

献上団体名:富山県

本県の伝統的な鋳物である高岡銅器であり,あらかじめ鋳型にステンレス線や銅線などを固定して,溶解した金属を注ぎ込む独自の「鋳ぐるみ鋳造法」を用いた作品です。生命の源である火(陽光)と水の調和,そして大自然のエネルギーを有機的に表現しています。

大樋焼 抹茶碗(おおひやき まっちゃわん)

献上団体名:石川県

大樋焼は,寛文(かんぶん)6年(1666年),加賀藩主前田綱紀公が,茶道普及のため,京都より仙叟宗室(せんそうそうしつ)を招いた折,同道した初代土師長左衛門(はじちょうざえもん)が大樋村の粘土で茶碗を製作したことが始まりと言われ,350年以上の歴史と伝統を有する工芸品です。本作品は,大樋焼の中でも,最も格式の高い黒と飴の茶碗に,菊の御紋と飛翔する鶴があしらわれ,皇室のさらなるご繁栄の願いが込められています。

- 外字は代替文字(樋)に置き換えて表記しています。

越前漆器 丸器飾箱 「撫子花」(えちぜんしっき まるきかざりばこ なでしこはな)

献上団体名:福井県

越前漆器の歴史は古く,約1500年前,継体天皇が皇子の頃,献上された黒塗りの椀の見事な出来栄えに感動し,漆器づくりを奨励したことが始まりと伝えられています。本作品は,漆塗り呂色(ろいろ)仕上げ,加飾(かしょく)は,研出蒔絵(とぎだしまきえ)の技法により鮮やかな艶を施し,蓋の上部に星空を,周囲に撫子花を,内部に鳥を描いています。

からくり人形 (座敷からくり)(からくりにんぎょう ざしきからくり)

献上団体名:愛知県

茶運び人形などに代表される「座敷からくり」は,江戸時代に入ってから多く造られるようになり,公家,大名などの身分の高い階層の人々が愛玩する高級な玩具として発展しました。尾張地方で培われたからくり人形の技術は,現代の愛知のモノづくりに継承されています。

さざれ石

献上団体名:岐阜県・揖斐川町

国歌「君が代」にも詠まれる「さざれ石」は,伊吹山の麓,揖斐川町春日で長い年月を経て産み出されたその成り立ちから,古来より永遠の繁栄と平和の象徴とされてきました。新たに幕開けした令和の御代の平安と皇室の弥栄を祈念しました。

鈴鹿墨(すずかずみ)

献上団体名:三重県

発祥は8世紀とされ,鈴鹿の山々で採れる松を焚いて作った煤を原料として作られたと伝わっています。寺小屋の普及などにより墨の需要が増加したことから江戸時代に発展しました。現在も植物性油煙を原材料とし,昔ながらの製法で作られています。発色のよさが特長として知られ,上品で深みがあり,基線とにじみがマッチすることから,多くの書道家に愛用されています。

信楽焼 陶板画 「桜」(しがらきやき とうばんが さくら)

献上団体名:滋賀県

聖武天皇の紫香楽宮(しがらきのみや)造営に起源をもつ信楽焼の伝統を生かし,現代技術を駆使して開発されたのが,精度が高く耐久性に優れた大型美術陶板です。本作品に描かれている絵は,画業の大半を滋賀の情景を描くことに捧げた文化功労者中路融人(なかじゆうじん)画伯の「桜」で,海津大崎(かいづおおさき)の桜と琵琶湖,竹生島(ちくぶしま)を描いたものです。

京焼・清水焼 「鳳凰香炉」(きょうやき きよみずやき ほうおうこうろ)

献上団体名:京都府・京都府市長会・京都府町村会

京都における焼き物の歴史は,1200有余年前に遡ります。京焼・清水焼は,京都でつくられる焼き物の総称であり,高い意匠力と多彩な技術に基づく華麗で雅な陶磁器で,多品種少量生産が特徴の京都を代表する伝統工芸品です。本作品は,吉兆をもたらす神鳥「鳳凰」をモチーフにしており,縁起の良いとされる神鳥は今日まで様々な作品に用いられるとともに,こよなく人々に愛されています。

大阪欄間 (彫刻額)(おおさからんま ちょうこくがく)

献上団体名:大阪府

大阪欄間は,17世紀の初めにその起源を有し,400年におよぶ歴史をもっています。本作品は,屋久杉などの杢目(もくめ)を生かした絵画調の「彫刻欄間」であり,大阪を代表する大阪城,通天閣やあべのハルカスに加え,大阪城公園の松と桜などを彫刻しています。

奈良漆器 「蒔絵漆箱」(ならしっき まきえうるしばこ)

献上団体名:奈良県

本作品は,蝶をモチーフとした箱の形状を意識して構成しています。蝶は卵殻,水面は金平文(ひょうもん),正倉院宝物でも見られる金粉とアワビ貝の色の濃い玉虫貝で軽やかなリズムを表現し,上から全面に黒漆を塗り,漆器用の炭で研ぎ出し,蝋色仕上げにしたものです。

紀州漆器 根来塗 壺(きしゅうしっき ねごろぬり つぼ)

献上団体名:和歌山県・和歌山県市長会・和歌山県町村会

紀州漆器の歴史は,室町時代が始まりとされています。本作品は,本県が育んだ高野桧(こうやひのき)を木地に用い,卓越した技をもつ職人たちの丁寧な手仕事によって美しく輝く壺に仕上がりました。黒漆の下塗りの上に朱漆を塗って研磨し,黒漆を一部露出させる「根来塗」の手法を用いて作られています。

タペストリー (赤穂緞通)(あこうだんつう)

献上団体名:兵庫県

本作品は,直線や曲線を巧みに織り交ぜた縁起の良い文様(もんよう)と,繊細な色合いをもつ播州赤穂(ばんしゅうあこう)の伝統的な織物である「赤穂緞通」の作品です。赤穂緞通は,文様が浮き立つような独自の技法により,視覚的な美しさのみならず,絹のような独特の手触りに仕上げたものです。

飴釉楕円面取蓋物(あめゆうだえんめんとりふたもの)

献上団体名:鳥取県

「福光焼(ふくみつやき)」は,現窯元によって昭和55年に倉吉市福光の地に築窯されました。本作品は,武蔵坊弁慶を意識し,強い者,何者にも負けぬ山伏の如くどっしりと構えた修験者をイメージして制作され,福光焼の特徴である人間味ある暖かさと力強さを伝えています。

青めのう製打ち出の小槌(あおめのうせいうちでのこづち)

献上団体名:島根県

島根県松江市玉湯町は青めのうの産地であり,古来より勾玉の一大産地「玉造(たまつくり)」として知られています。打ち出の小槌は厄をよけ福を招く縁起物であり,令和という時代が,天皇皇后両陛下にも,日本国中にも多くの福が招かれ,平和で実り多い時代となるようにとの願いを込めています。

備前焼 壺(びぜんやき つぼ)

献上団体名:岡山県

備前焼は,平成29年に日本遺産に認定された日本六古窯の一つで,1000年の歴史を誇る本県を代表する陶器です。須恵器の伝統を引き継ぎ,釉薬(ゆうやく)を使用せず,長時間焼きしめる独特の生産手法により,素朴で奥行きの深い備前焼ならではの魅力が生まれます。

陶芸品(とうげいひん)

献上団体名:広島県

本作品は,作者が令和元年の春に兵庫県豊岡市でスケッチしたコウノトリをモチーフにしており,表裏にコウノトリの番(つがい)を面象嵌(めんぞうがん)技法で表現したものです。シベリアからやってくる渡り鳥であるコウノトリは,鶴とともにおめでたい鳥として愛されています。

大内塗 (大内人形)(おおうちぬり おおうちにんぎょう)

献上団体名:山口県

大内塗は,室町時代に山口に居館を定めていた大内弘世が,対鮮・対明貿易を推進する重要な輸出品として奨励したのが始まりとされています。大内塗の代表的なものに大内人形があり,平成元年には漆器の伝統的工芸品に指定され,本県を代表する伝統工芸品のひとつとなっています。

蒟醤,蒔絵 四方盆 「栗林公園」(きんま まきえ よほうぼん りつりんこうえん)

献上団体名:香川県

「蒟醤」と「蒔絵」という漆工芸の技法を併用した作品です。デザインは,地元の特別名勝で知られる栗林公園を表現しており,園内にある石橋と吉祥文である松の表現で公園をイメージして制作されたものです。

藍染製品 (徳島県伝統的特産品)(あいぞめせいひん とくしまけんでんとうてきとくさんひん) 額装作品(がくそうさくひん)

献上団体名:徳島県

本県を東西に流れる吉野川流域では,藍の葉を発酵させて仕上げる天然染料「阿波藍」が製造されています。阿波藍による藍染は,伝統的な染色技法から豊かな色調を生み出し,その冴えと深みのある藍の色は,日本の伝統色として広く親しまれています。

珊瑚抹画 「慶賀暁朝~桂浜~」(さんごまつが けいがぎょうちょう かつらはま)

献上団体名:高知県

本作品は,本県の伝統的特産品である宝石珊瑚を粉末状にした珊瑚抹,紅白珊瑚枝,純金銀箔等を用いて,本県を代表する景勝地である「桂浜」の夜明けを描いています。この珊瑚抹を用いた技法は,希少で限りある珊瑚資源の将来を視野にいれた創作手法です。

伊予生糸を使用した絹ガラスのネストテーブル(いよいとをしようしたきぬがらすのねすとてーぶる)

献上団体名:愛媛県

白い椿のような気品のある光沢,崇高でふんわりと柔らかい風合いを有する伊予生糸を装飾にあしらった絹ガラスを天板とし,本県産のヒノキ「媛ヒノキ」を脚とする大小で1対となるテーブルで,天皇皇后両陛下への祝意を表しています。

博多人形 「足結の鈴」(はかたにんぎょう あゆいのすず)

献上団体名:福岡県

華やかな彩色と細かな彫り込みが特徴の博多人形で,練り上げた粘土を成形し,そのまま焼成して,彩色・面相を施し完成させます。本作品は,新元号「令和」ゆかりの万葉集にある「天にある一つ棚橋いかにか行かむ若草の妻がりといへば足飾りせむ」という歌の情景をイメージして製作されました。

白磁丸形壺 (陶磁器)(はくじまるがたつぼ とうじき)

献上団体名:佐賀県

白磁は,白い素地と造形によって表現される有田焼の基本ともいうべきもので,シンプルゆえにごまかしのきかない美を持ちます。「形そのものが文様」という白磁の真髄を現在も追い求めている重要無形文化財「白磁」保持者(人間国宝)の轆轤(ろくろ)の技により,平凡ではあるが最も難しい丸形を成形し,温かく穏やかな中に,凛とした端正さを持ち合わせています。

三川内焼 置物(みかわちやき おきもの)

献上団体名:長崎県・長崎県議会・長崎県市長会・長崎県市議会議長会・長崎県町村会・長崎県町村議会議長会

三川内焼は,16世紀末に平戸藩の地で開窯して以来,400年の長い歴史があります。その特徴は,平戸藩御用窯として上物づくりに専念したことから生まれた,高度な技術による「繊細優美」な気品です。本作品は,三川内焼伝統の捻り細工技術を用い,全ての収縮を目算し一体で焼き上げ,天井部には透かし彫で菊花紋が施されています。

肥後象がん 香合(ひごぞうがん こうごう)

献上団体名:熊本県

「肥後象がん」は,400年来の歴史を誇り,本県を代表する国指定の伝統的工芸品です。「香合」は,香を入れる蓋付きの小さな容器です。地鉄に金銀を打ち込む精巧な技で天皇陛下のお印である「梓」と皇后陛下のお印である「ハマナス」が美しく施されています。

竹細工 (伝統的工芸品) 竹籠 「秋風」 (たけざいく でんとうてきこうげいひん たけかご あきかぜ)

献上団体名:大分県

本県が全国一の産地である真竹を主材料に,江戸時代に始まり,明治期に高度な技術を集約した工芸品へと発展した「別府竹細工」の伝統的な技法により編まれた竹籠です。編む際に生じた,竹の自然なねじれや変形の流れに逆らわない,流麗な形状が特徴です。

日向榧碁盤(ひゅうがかやごばん)

献上団体名:宮崎県

碁盤の材料となる本県産の榧(かや)は,日向本榧(ひゅうがほんかや)と呼ばれ,光沢・色彩ともに美しく独特の香りと弾力性に富んでいます。盤面に升目をつける線引きは,日本刀のそりを利用して漆を盛る「太刀盛り(たちもり)」という伝統的な手法で行われており,クチナシの実をかたどった手彫りの脚は隠れた芸術品とも言われています。碁盤といえば日向榧碁盤と言われるほど,本県を代表する工芸品の一つです。

薩摩焼 「白薩摩一尺花瓶 (四君子)」(さつまやき しろさつまいっしゃくかびん しくんし)

献上団体名:鹿児島県

国指定の伝統的工芸品「薩摩焼」の白薩摩金襴手(きんらんで)の花瓶で,細かな貫入(かんにゆう)の入った象牙色の肌に,蘭,竹,菊,梅の「四君子」をあしらった瓔珞文(ようらくもん)の祝意を表した色絵が映える,気品と力強さあふれる作品となっています。

琉球ガラス 花器 「島景色」(りゅうきゅうがらす かき しまけしき)

献上団体名:沖縄県

卓越した技能者(現代の名工)として,平成30年度に表彰された作者が制作した花器「島景色」は,作者の生れ故郷である伊良部島を宮古島から眺めた景色で,刻々と変わる南国の太陽で煌めく海に浮かびあがる島をモチーフに琉球ガラスで表現しています。

天皇陛下即位祝賀寄書バナー(てんのうへいかそくいしゅくがよせがきばなー)

献上団体名:トメアスー文化農業振興協会(ブラジル)

ブラジルのパラー州トメアスーはアマゾン地域で最初の日本人移住地であり,2018年には眞󠄀󠄀子内親王殿下が皇族として初めて同地を御訪問になりました。2019年には移住90周年を迎え,同年7月に日系社会で天皇陛下御即位祝賀会を開催し,天皇陛下の御即位祝賀バナーを作成し寄書を行いました。