母衣引(ほろひき)

母衣引(ほろひき)について

1.沿革

母衣(ほろ)については、平安時代から室町時代にかけての記録に、母衣、保侶、母廬等の語が見られ、その形状や使用方法は必ずしも明確ではないものの、戦場で矢を防ぐための武具あるいは戦袍(せんぽう)(マント)として用いられたものであろうといわれています。

やがて、戦いのなくなった江戸時代(中期)に移ると、様式美を伝える馬術として母衣を引くことが行われ、諸大名の馬の催しの際に供覧されるようになりました。

現在、宮内庁主馬班が伝承している母衣引は、この時代のものです。

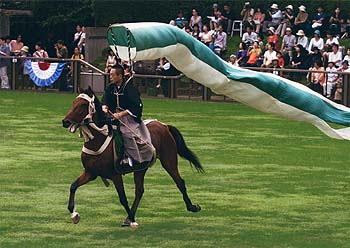

(写真:日本中央競馬会 馬事公苑)

2.演技方法

母衣引は、紋付き袴の和服姿で大和鞍(やまとぐら)にまたがった騎手二人が、徐々に馬の速度を上げながら、母衣を後方に展開していき、最終的には、母衣を地面と水平に長くたなびかせる馬術です。

騎手は馬の足並みを序(じょ)、破(は)、急(きゅう)の三段階に分け、順次その足並みを早めていくとともに、この変速に従って三つに畳んで騎手の胸元にまとめてある母衣を後方に順次伸ばし広げると、馬の足並みが急(急調子)となった頃に母衣は地面と水平に引かれ、馬と母衣により見事な上下平行線が描かれます。これらに用いられる馬の足並みは、側対歩(そくたいほ)といい、はじめ右前肢(まえあし)と右後肢(うしろあし)を同時に出し、次に左前肢、左後肢を同時に出す変則的な歩き方であって、馬の速度が急調子になっても反動が少ないため水平に進むことができ、長く伸びた母衣を地面と平行して引くことが可能となります。

母衣引のために調教された馬を調子馬(ちょうしうま)といい、生まれながらに側対歩ができるトロッター種が適しています。

母衣は絹製で、長さ約10メートルの吹貫きとなっており、緑と白に染め分けられたものは春を、赤と白に染め分けられたものは秋を象徴するものといわれています。

母衣引の由来について

- 「貞観12年(870年)12月、対馬の国司小野の朝臣春風の奏言に甲冑が薄くとも保侶をかければその薄さを補うから、保侶千領を造って用意して置きたい云々」の記述が、三代実録に見られ、この保侶の用法については「かぶとの上からかぶって矢を防ぐ道具」と解する説(故実叢書)、必ずしも矢を防ぐに限ったものではなく、風雨や寒さを防ぐ戦袍(マント)」と解する説(資料考古学雑誌VOL.17、NO.6)などがあります。

- 平安末期には武者が馬上で数幅の布を背後に長く引く懸保呂で流れ矢を防ぐようになったと伝えられます。(資料 地方競馬VOL.13、NO.14)

- 「建仁3年(1203年)9月9日、実朝公が初めて鎧を着し給わりし時、甲冑は母廬等を着する次第故事をさづけ奉った」の記述が、吾妻鑑第十八巻に見られます。

- 室町時代には布でかごを包んで負う保呂差し物が登場します。

(資料 地方競馬VOL.13、NO.14、故実叢書) - 江戸中期以後、諸大名の馬の催しの際に母衣引が供覧されるようになります。(資料 馬術読本)

江戸時代以降、「母衣をかける」が「母衣を引く」にかわり、様式化された行事となったのではないか、といわれています。

(資料 地方競馬VOL.13、NO.14)